ミシン針高熱問題と繊維溶解問題:20世紀を振りかえる

ミシン針の熱で溶解するのは天然繊維か化学繊維か

私は『ミシンと衣服の経済史』で次のように書きました。

20世紀前半のミシン高速化は、縫糸が高熱の針に溶けるという技術的問題にぶつかっていた。(32・33頁)

さらに、次のように展開しました。

天然繊維を用いる限りミシンは分速5000回転が限度であったといえよう。

そして、20世紀中期から化学繊維の開発が進むにつれ、ミシン速度は再び上昇に向かったのであろう。(50頁)

ミシンは1850年頃に産業化されました。

その後の半世紀、人類はミシンの縫糸に天然繊維を使っていました。

この半世紀間はミシン針高熱問題と縫糸溶解問題は注目されませんでした。

つまり、ミシン針が高熱になっても天然繊維の縫糸なら、なかなか破損しなかったのです。

問題の発生は化学繊維登場後

これら二つの問題は化学繊維が開発されてから生じた問題です。

1970年代に刊行されたミシンのカタログには次のように記されています。

誰でも御存知の様に、生地との摩擦により針は熱を持ちます。天然繊維の糸、又は織物に於て損傷を起すことなく約660°F(350°C)の熱が生じ得ます。

この温度は重いマテリアルによってのみ上昇します。

ですから天然繊維からなる織物を天然繊維の糸による縫製そして最新型の良質針使用は重大な熱損傷を起しません。

然し乍ら合成繊維(全部又は部分的に含まれた織物又は糸)仕様の際はしばしば最大縫製速度を30%位下げねばなりません。出典 松下良一編『'74縫製機器総合カタログ』松下工業、1974年

つまり、天然繊維の糸や織物を使っていると摂氏350度の熱が生じても損傷が起きません。

縫糸も天然繊維、生地も天然繊維なら、少なくとも350度までの熱に耐えてミシンを動かすことができます。

また1970年代当時の良質な針にも損傷は生じません。

しかし、合成繊維を一部に含む場合はその糸や織物に損傷が生じることがあり、ミシンの速度を落とす必要がありました。

ミシン針は運動を続けると縫糸や生地との摩擦によって熱をもちはじめ、それによって次の2問題が生じる点を再掲します。

- ミシン針が高熱になるので冷却させる必要(針高熱問題)

- ミシン針の高熱によって縫糸や生地が破損または溶解する問題(繊維溶解問題)

整理

先に引用した箇所で私は、ミシン針の高熱化によって天然繊維が損傷して、化学繊維は損傷しないと考えていました。

しかし、二つの問題は化学繊維の縫糸が普及してからとのことが、最近の勉強からわかってきました。この点はお恥ずかしい事に私の調査不足でした。

それでは、具体的に二つの問題は1970年代にどのように考えられていたのかを次に詳しくみていきましょう。

出典は次のとおりです。

出典 松下良一編『'74縫製機器総合カタログ』松下工業、1974年

この出典はドイツのシュメッツ社が提供した資料を翻訳したものです。

かなり硬い和訳になっていて読みにくいので、できるだけ流暢にわかりやすく現代語訳をします。

針・糸・生地における熱の影響

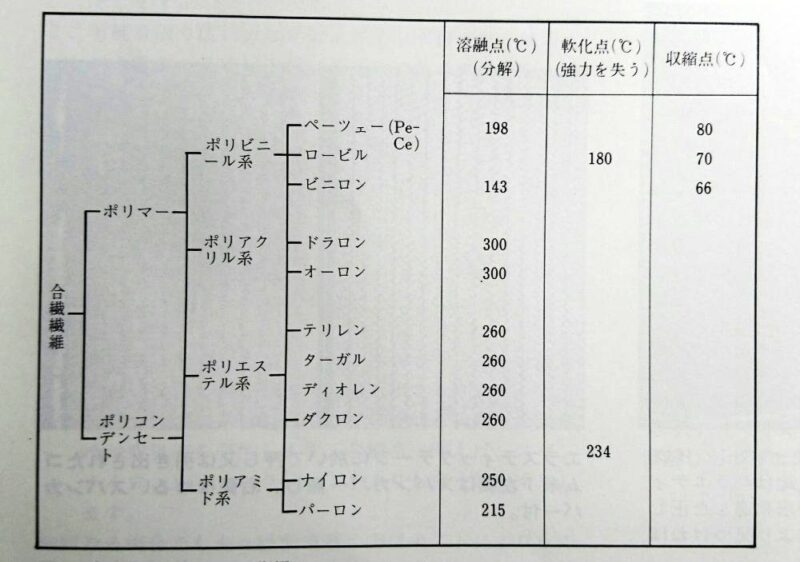

次の図は、各化学繊維(この記事では合成繊維に限定)が柔らかくなる場合の温度の検査結果を示しています。

合成繊維における温度影響

これら化学繊維(合成繊維)は3つのグループに分けられます。

- ポリビニール繊維…非常に溶解しやすい広い軟化(溶解)シェアをもった繊維

- ボリデミド繊維…小さな溶解シェアをもつ簡単に溶けやすい繊維

- ポリエステル繊維・ポリアクリル繊維…簡単に溶解しない繊維

これらのグループはそれぞれおよそ下記の様な針温度に耐えます。

- 210°F(100°C)

- 445°F(230°C)

- 535°F(280°C)

糸の温度は

- 175°F(80°C)

- 390°F(200°C)

- 480°F(250°C)

これらの溶解点は、縫製する繊物生地の能力を左右する決定的なものです。

さらに、糸と針と生地の間の摩擦によって、合成繊維製の織物生地を縫製する能力が減少する場合があります。

織物の材料による摩擦の増減

最高の摩擦は濃密に織られたエンドレス・マルチヤーンから作られた繊物に生じます。

一方、広い網目のものや人造で紡いだ糸(フィラメントヤーンやスバンヤーン)を使ったフワフワした綿状の繊物の場合、摩擦は最も発生しにくいです。

縫糸による摩擦の増減

縫糸に関しては、不断の多繊維糸は摩擦発生が最大、スフの短繊維糸の場合は摩撲が小。

紡績糸には、冷たい空気を針に送る無数の小さな毛があります。

これによって、針のもつ糸摩擦の熱は減少し、さらに針と生地の摩擦で生じる熱の一部が紡績糸の作り出す空気の流れによっても取り除かれます。

したがって、エンドレスヤーンに代えてスパンヤーン(紡績糸)を使えば、縫製速度を約10%上げることができるはずです。

なぜ綿糸や絹糸が切れた直後にミシン針に熱が生じるかは、もし、ミシン針が糸無しで同速度で縫い続けた場合に高熱になるからです。糸の熱分散機能が無いためです。

熱発生のために針や生地に生じるダメージ

針

焼入済の工具鋼で作られたミシン針は、熱発生や高熱化とともに硬度がなくなりはじめます。

そして、針の温度が430°F(220°C)を越えると、その針の曲り抵抗もなくなります。

もし、この温度が針先や針穴の近くでのみ発生するなら安定性(強固性)は下がりません。なぜなら、針の最高曲り強さは上部のブレード部分で要求されるからです。

天然繊維

しかし、針の温度が570°F(300°C)に達すると、天然繊維の場合だけ硬度の減少が進み、針が柔らかなって使用不能となります。

この様な観察結果によって、針の軟化を防ぐ良質な材料で針を作るアイデアが生まれました。

合成繊維

1970年代までにも合成繊維の縫製は、ある程度まで実現していました。

問題は、ミシン針が熱くなった瞬間の最初の硬度をいかに維持するかです。

残念ながら合成繊維の場合、ミシン針の硬度を維持することはできませんでした。

しかし、いかにしてミシン針の温度を低くさせるかは火急の問題です。

なぜなら、ミシン針が軟化しはじめる針温度によって、すでに合成繊維織物や糸はダメージを受けることが分かっているからです。

縫製糸

合成繊維の縫製糸には、熱に関する深刻な問題が4点あります。

- 合成繊維糸は完全に溶けてしまうことがあります。

- 合成繊維糸は部分的にダメージを受けることがあります。とくにエンドレス多繊維糸には悪い事実です。これらの破損した単糸は互いに押し合って結び目を形成し、針穴を塞ぎます。

- ごく小さな糸の溶けた残片でさえ、それが針に付着する途端にトラブルが生じます。

- 合成繊維糸は暖かくなると延びてしまい、冷えると再び縮んで縫目を変えます。

繊物

過度な針熱の結果、最初に生地糸が破損し、その後溶けた残りが針にベタつきシャトルに入ります。

このような場合、それぞれくっついてゴム状となった各種織物が一緒に縫われます。

この結果、弱く乱れた縫目ができてしまいます。

出典 松下良一編『'74縫製機器総合カタログ』松下工業、1974年

コメント 感想や質問をお寄せください♪