この記事では二つの辞典を参考にしてミシンの歴史をふりかえります。

ミシンの語源、用途、動力などがどのように書かれているでしょうか。

チャネラー〔2003〕にみるミシン

チャネラー〔2003〕でミシンは次のように書かれています。

ソーイング・マシン(縫製機械)が訛ってミシンになったといわれる。その種類は現在3,000種に及び、さまざまな機能のミシンがある。これを用途別に分けると、家庭用、職業用、工業用、特殊用となる。使用形式では、足踏み式、電動式、手廻し式に分けられる。

まず、ミシンの語源を書いています。

次いで種類や機能が多い点を述べます。

その後に少し分かりにくい説明が続きます。

用途別

家庭用、職業用、工業用、特殊用の4種類を用途別としています。

ふつう、用途別とは何に使うかを区別したものですから、家庭用や工業用をもちだされると混乱します。

とりあえず、家庭用から順に特殊性が深まると考えましょう。すると、家庭用ミシンはオールマイティ(だが故障しやすい)となります。

次いで、職業用ミシンは家庭用ミシンよりも特化されたミシンですが、速度や縫い強度の面で工業用に劣ります。

では工業用ミシンとは何か。

工業用ミシンはアパレル工業で使われるミシンだと考えられます。工業用ミシンは戦前日本で「特殊ミシン」と呼ばれていましたから、「特殊用ミシン」との関係は深いはずです。

戦前に「工業用」と「特殊用」は一緒くたで、2000年代の辞典には区別されているギャップを考えましょう。

すると、工業用ミシンはアパレル工業で使われるが、特殊用ミシンはアパレル工業以外で使われる、つまり、非アパレル用ということになります。

非アパレルとは、具体的にはソファーカバーを縫うミシンや車のシートベルトを縫いつけるミシンなど、服・雑貨以外のアイテムをさします。

使用形式別

使用形式として、足踏式、電動式、手廻式の3種に大別しています。

使用形式はミシンを使う時の形式をいいますが、これだと分かりにくいですね。

そこで、足、電気、手という3種のエネルギーが出てきている点に注目して、仕様形式とは使用動力(動力源)のことだと考えられます。

まとめ

チャネラー〔2003〕はコンパクトにまとめ過ぎていて、あまり説得的に説明していません。荒いです。

しかし、戦前期に一体化していた工業用ミシン(当時は工場用ミシンといわれた)と特殊用ミシンとを区別し、非アパレル用のミシンを想定していた点はGoodです。明記してほしかったですが。

出典 バンタンコミュニケーションズ『新ファッションビジネス基礎用語辞典』増補改訂版、チャネラー、2003年(増補改訂第7版5刷)、714頁

文化出版局〔1999〕にみるミシン

チャネラー〔2003〕ではミシンの説明は短かったのですが、文化出版局〔1999〕になると分量が増えます。

小分けにして説明します。

用途

ミシン[日]縫製機械(sewing machine)のこと。衣服、装飾品、その他実用品などの製作のために、布地、皮革、紙などの素材の縫合に用いられる。

まず、ミシンを言い換えて縫製機械。これにソーイング・マシンの英語を補足しています。

ついで、ミシンの用途を述べています。衣服・装飾品・実用品を制作するために布・皮革・紙などの薄くて柔らかめの素材を縫い合わせます。

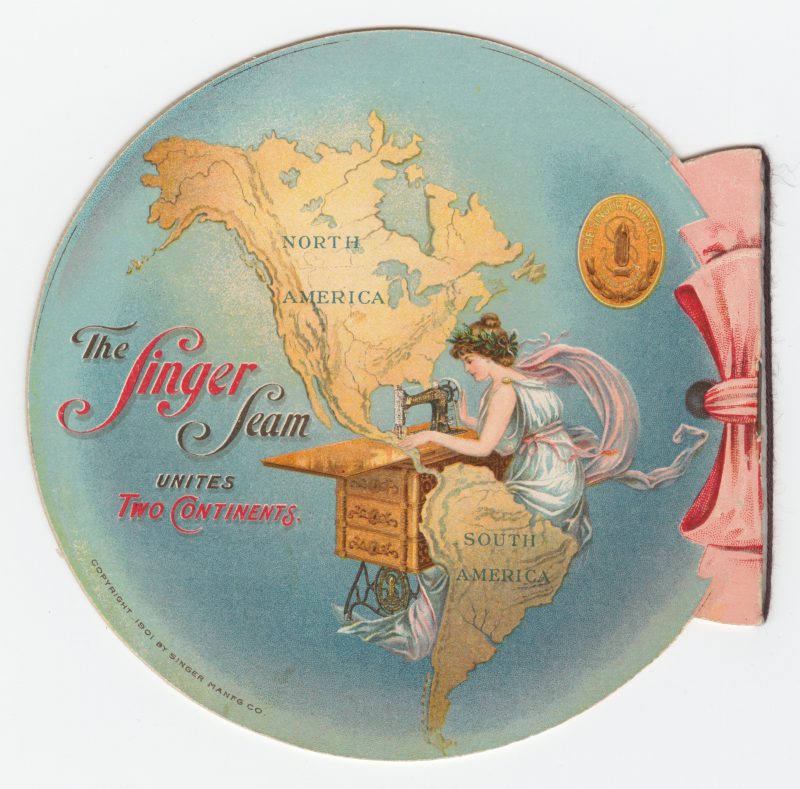

発明から日本伝来まで

次の文章では発明や改良の話へ飛びます。

ミシンは18世紀末に発明され、1830年フランス人ティモニエが特許をとる。その後、改良され、中でも19世紀中ごろ、シンガー(Singer)のミシンが有名である。日本には、1860年米国より手回し裁縫ミシンを持ち帰ったことに始まり、機械という意味のマシンがミシンとなまった。

18世紀末にミシンが発明され、1830年頃には、バルテルミー・ティモニエがミシンを発明して特許を取得しました。

その後、ミシンの改良が重ねられ、19世紀中ごろにアメリカのシンガー社が有名になりました。これらの状況はこちらに詳しくまとめています。

辞典はミシンのメーカーを明記していませんが、1860年に日本へ手廻式ミシンを持ち帰った人物がいると記します。

ミシンを日本へ持ち帰った人物は中浜万次郎(ジョン万次郎)です。ミシンはホイーラー・アンド・ウィルソン社製でした。

そして、日本でミシンという言葉が出てきた理由を述べ、機械(マシン)が訛ったのだと述べられます。

種類

種類としては家庭用、職業用、工業用に大別される。工業用ミシンは縫い方式で本縫い、環縫いに分けられ、用途によって本縫いと特殊ミシンに分類される。特殊ミシンには、ボタン穴かがりミシン、ボタンつけミシン、すくい縫いミシン、ピコ・ミシンなど多種類ある。縁かがり、ニットの縫製には、ロック・ミシンが広く普及している。家庭用では1台で直線縫い、ジグザグ、刺繍などができるものが便利である。またコンビュータミシンもでている。

最初の区別は家庭用・職業用・工業用で、この区別の基準を明記していません。通例どおりの区別に留まっています。

3種類の区別はあまり意味のないことを次の記事に書きました。

3種類の区別のうち際立った特徴のある工業用ミシンから辞典の説明は続きます。

次のようにリストできます。

- 縫い方…本縫と環縫

- 用途…本縫と特殊

縫い方による区分は縫目と言い換えられそうです。ミシンの縫目はさまざまですが、3つに大別できます。

そして、本縫と特殊とを区別したうえで特殊ミシンを詳しく述べていきます。

特殊ミシン

特殊ミシンは非本縫ミシンで、多様な種類にわたります。

たとえば特殊ミシンには次のようなミシンが列挙されています。簡単な説明を加えておきます。

- ボタン穴かがりミシン…ボタン穴を作成する(ボタン穴縢)ミシン。細かい縁を縫います。たとえばこちら。

- ボタンつけミシン…ボタンと服とをボタン穴と糸を使って縫うミシン。

- すくい縫いミシン…抄縫(伏縫)ミシンは縫目を表面に出さず布の厚みの間を抄うミシン。

- ピコ・ミシン…飾縫をするミシンの付属品。

- ロック・ミシン…縁かがりやニット縫製に使い一部を頑丈に縫うミシン。オーバーロック・ミシンの略称。たとえばこちら。

家庭用ミシン

家庭用ミシンの説明はコンパクト。

1台で直線縫、ジグザグ縫、刺繍縫ができるものが好まれます。家庭用ミシンは特殊ミシン(≒工業用ミシン)に比べて実はマルチ何ですね。逆にすぐに壊れますが。

コンビュータミシンは、当時のコンピュータの程度を反映させて説明してほしいところです。工業用ミシンや職業用ミシンも含めた説明かどうかも分かりません。

とりあえず、家庭用ミシンではデザインをコンピュータからミシンへ送れるものを指すのかと思います。ただ、時代とともにコンピュータの意味が変わりますので、詳細は不明です。

出典 文化出版局・文化女子大学教科書部編『ファッション辞典』文化出版局、1999年、603頁

コメント 感想や質問をお寄せください♪