繊維調達からミシン縫製まで、服ができる工程を説明しています。

繊維から服まで長い道のりですので簡単にまとめます。

繊維調達からミシン縫製までの服づくり工程

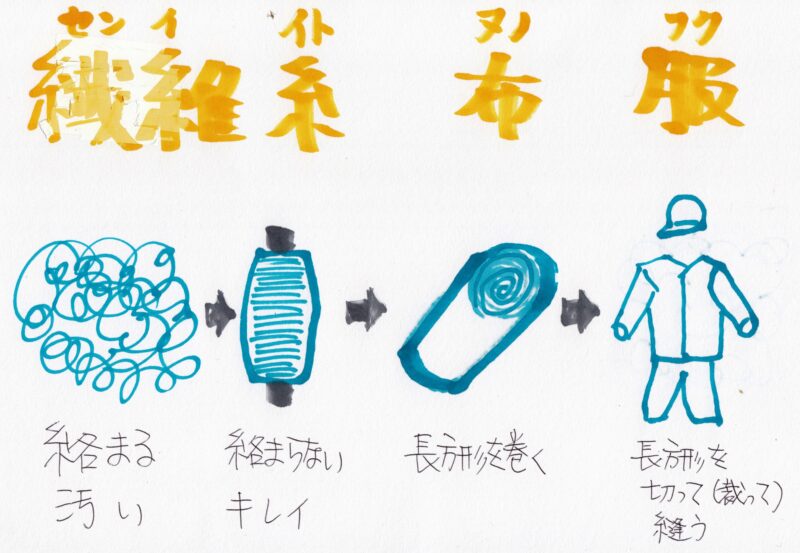

繊維調達からミシン縫製までの服づくり工程を簡単に図示すると次のイラストです。

繊維調達からミシン縫製までの服づくり工程©ミシンの世紀

4つの段階を文章にすると次のとおりです。

- 繊維の栽培や収穫

- 糸への加工

- 布への加工(織物・織地/編地)

- 衣服・雑貨への加工

上のイラストをもう少し詳しくみましょう。

作業を示す動詞と産業名をつけます。

- 繊維の栽培や収穫する…栽培する・収穫する、農業

- 繊維から糸へ加工する…紡ぐ・積む、紡績、紡績業

- 糸から織物へ加工する…織る、織物、織物業(織布業)

- 織物から衣服雑貨へ加工する…裁断縫製する(裁縫する)、裁縫業・縫製業・仕立業・既製服産業

業界や経済史研究では、2と3を繊維産業、4をアパレル産業といいます。

両者をあわせると繊維アパレル産業といいます。

以上、衣服のできる工程が4種類に大別される点を確認してください。

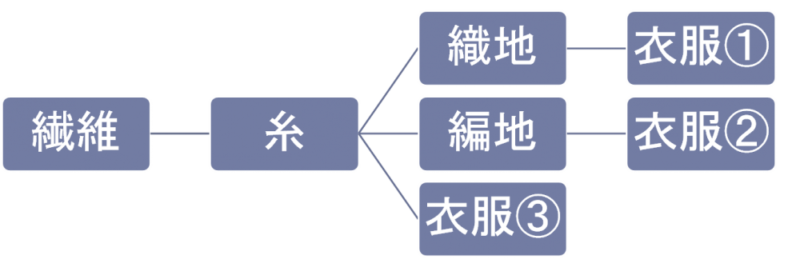

ニット・メリヤスを入れた場合

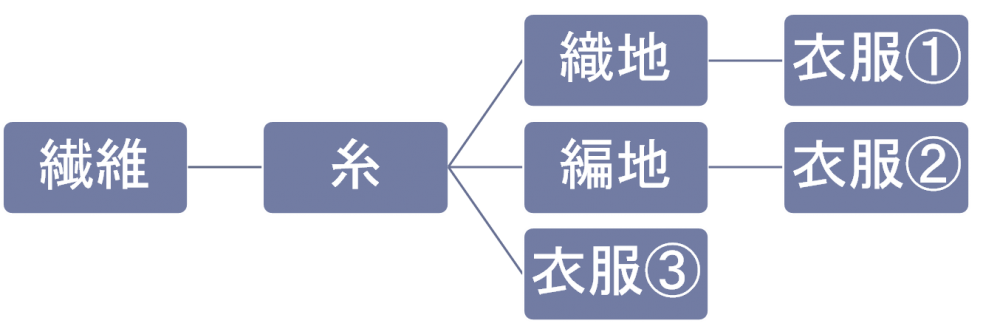

次に織物と衣服雑貨の段階に編物(ニット)を入れると少しややこしくなります。

繊維調達からミシン縫製までの服づくり工程。作成にあたり、布地(生地)は織物(テキスタイル)と編物(ニット)に限定して皮革などは無視。また、染色など途中の作業や工程も省いています。©ミシンの世紀

衣服にかんする産業名や製品名

新しく登場するのが衣服③です。

- 衣服① …〔産業名〕裁縫業・縫製業、仕立業 〔製品名〕布帛製品、縫製品

- 衣服② …〔産業名〕メリヤス業 〔製品名〕生地編、メリヤス製品、ニット製品

- 衣服③ …〔産業名〕メリヤス業 〔製品名〕成形編、メリヤス製品、ニット製品

ニット・メリヤスの特徴

いわゆるニットには2つの場合があります。

- 1本の糸を布(編地)にする場合…上のイラストで「衣服②」

- 布の段階を超えていきなり衣服雑貨になる場合…上のイラストで「衣服③」

1の場合、これまでみてきた服づくりの工程(衣服①)と同じです。

2の場合、これは手編みのセーターやマフラーなどを想像してください。布の段階がありません。

手編みのセーターやマフラー、帽子や手袋などは、ご家族やご親族に尋ねてみるのをおすすめします。イメージをつかみやすいはずです。

工程に関わる動詞と格助詞について

繊維から衣服まで加工していく各段階を示す動作の日本語は「紡ぐ」「織る」「裁縫する」です。

しかし、格助詞「を」は未完成のものであっても次のような役割を示すことを知りました。

動作・作用の目標・対象を表す。「家を建てる」「寒いのをがまんする」「水を飲みたい」を(ヲ)とは – コトバンク

この意味からすると「既製の繊維を未完成の糸に紡ぐこと」と、「既製の繊維から未完成の糸を紡ぐこと」とは同じ意味として使えることになります。

したがって「糸を紡ぐ」も「糸につむぐ」も正しい使い方です。

経済史的な背景

イギリス産業革命は「衣服①」に必要な諸機械の開発改良に集中しました。

産業革命における開発改良とは次の2点をおさえてください。

- 機械の一部か全部に鉄を使う

- 機械の動力源に非動物を使う

2点目の動力源では風力、水力、火力などを使いました。電力は19世紀末まで無理だったの要注意。

イギリス産業革命で開発改良された繊維関係の機械は、紡ぐ機械である紡績機と織る機械である力織機の2種類です。ただし、ミシンは対象外。

詳細は「なぜミシンの開発は遅れたか:紡績機や力織機と比較」。

なお、編物機械(編機)は17世紀ころから存在しましたが、まだまだ未熟でした。

20世紀になって急速に発展した機械だったり産業部門だったりします。とくに糸から衣服・雑貨に一気に作り上げる「衣服③」の部門が急上昇しました。

服づくり工程の4段階を詳しくみる

この記事では服づくり工程の4段階を簡単に追いました。

- 繊維の栽培や収穫する…栽培する・収穫する、農業

- 繊維から糸へ加工する…紡ぐ・積む、紡績、紡績業

- 糸から織物へ加工する…織る、織物、織物業(織布業)

- 織物から衣服雑貨へ加工する…裁断縫製する(裁縫する)、裁縫業・縫製業・仕立業・既製服産業

詳しくみるには次の各記事をご参照ください。

繊維の種類と糸への紡績加工

糸から織物へ加工:織物の構造と編物の構造

織物から衣服雑貨へ加工:裁縫につかう裁断機とミシン